新着情報 Information

- 農業集落排水施設

農業集落排水施設

今日は農集(農業集落排水施設)の定期点検日。

山の中の下水処理施設です。

周辺の家や会社等から排出された汚水が33ヶ所の中継ポンプ場からの圧送や自然流下によりこの処理施設に集められます。

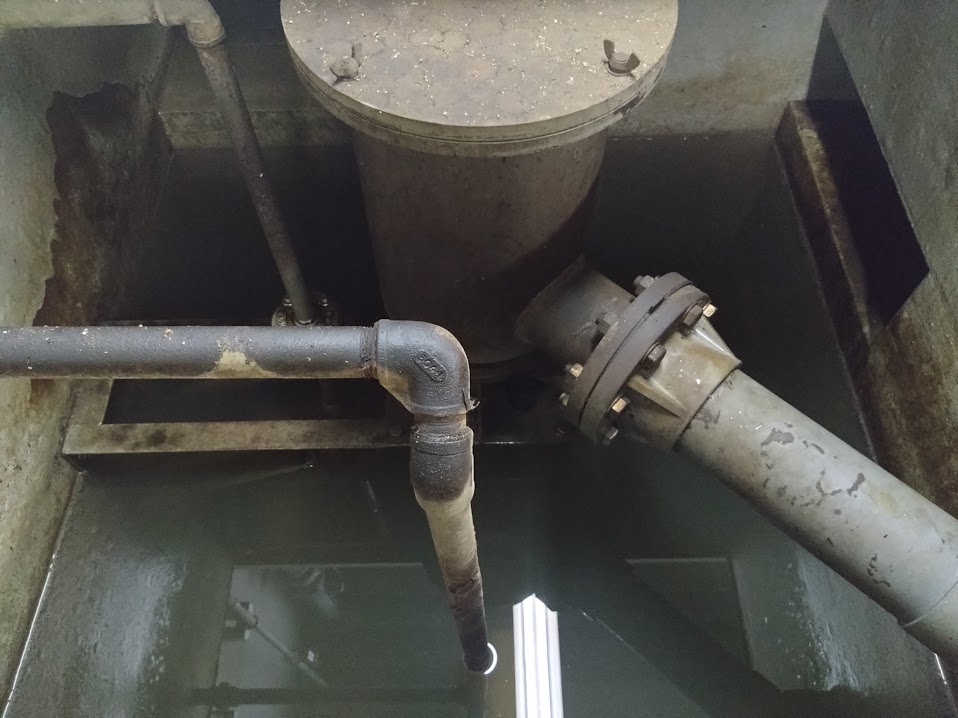

集められた汚水はここを通って・・・

処理施設の地下に流入してきます。

流入してきた汚水は、まずこの粗目スクリーンを通って・・・

その名の通り、布類等の粗目のし査(紙類、繊維、ビニール等)が排除されます。

排除されたし渣はし渣かごに搔き揚げられて溜められ、溜められたし渣は定期的に回収します。

粗目スクリーンを通過した汚水はこの沈砂槽に流入。

エアーリフトポンプによりこの槽に沈んだ砂類が揚げられて・・・

揚げられた砂類はここに溜められ、溜められた砂類は定期的に回収します。

沈砂槽を通過した汚水は、この破砕機を通過します。ここで硬いモノ(プラスチック類等)が破砕されます。

破砕機が故障したときに備えて、バイパスに細目スクリーンが備えられています。

破砕機を通過した汚水は、いったん原水ポンプ槽に貯留され、フリクトスイッチで設定してある水位まで汚水が溜められるとポンプが動作して・・・

今度はこちらにある流量調整槽に移送されます。

流量調整槽に溜められた汚水は、この後に回分槽で行われる回分式活性汚泥方式(JARUS-XⅡ型)による処理を待ちます。

回分槽での汚水受け入れ準備が整うと、流量調整槽からポンプにより・・・

こちらの微細目スクリーンに送られて細かいし渣(髪の毛、食品かす等)が除去されます。

除去されたし渣は、スクリュープレス式のし渣脱水機により脱水されてバケツに落ちるようになってます。脱水されたし渣は定期的に回収します。

微細目スクリーンを通過した汚水は、汚水計量槽で三角堰(Vノッチ)を使って設定した流量(現在は40㎥/h)を保ちながら・・・

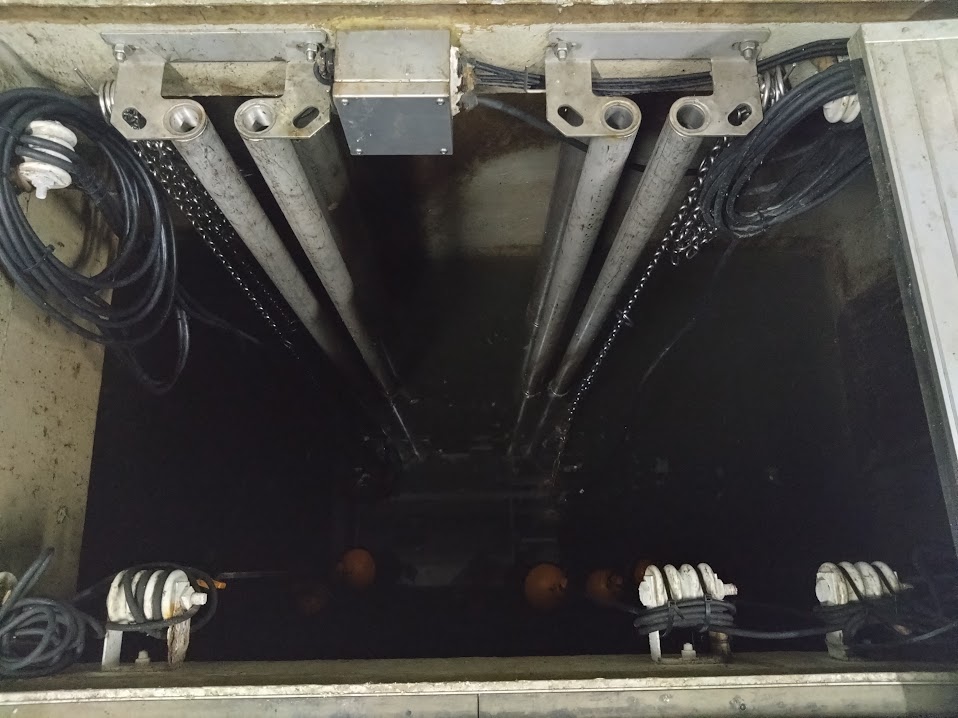

こちらの回分槽に流入させていきます。今は一度に40㎥ほど流入させて処理するように設定しています。

ここで活性汚泥による生物処理を行います。

この処理施設に流入する汚水のBODは150mg/l程度と比較的低負荷なので、設定MLSSは夏場は800mg/l程度・冬場は1200mg/l程度を目安にして運転しています。SV30は20%前後・SVIは250程度までが目安。これ以上MLSSを上げるとバルキングを起こして糸状菌(放線菌)が優勢になり、高級脂肪酸が増加して発泡が増えるので気をつけてます。逆にMLSSを下げすぎると当然汚水の生物処理が不完全になるので、ギリギリのところを攻めます。・・・この辺のことを書き始めるとキリが無いから、まぁイイや。

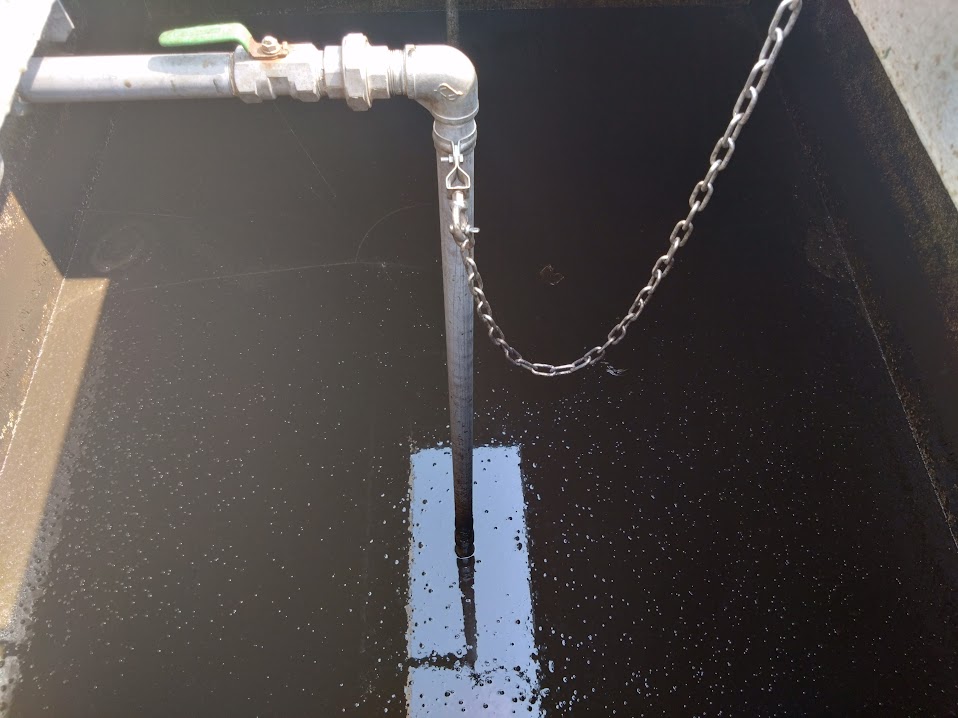

処理が終わったら、上澄水を・・・

上澄水排出装置を使って消毒槽に落としていきます。

ここで塩素剤で消毒された処理水ができます。

処理水は放流ポンプ槽からくみ上げられて場外へ放流されていきます。

回分槽で生物処理が行われた後の余剰汚泥は、こちらの汚泥貯留槽に溜められます。

余剰汚泥は回分槽で沈殿させた後に汚泥移送ポンプにより適正量引き抜かれて、いったん汚泥濃縮槽に移送され重力濃縮されます。

含水率98%程度に濃縮された汚泥は汚泥貯留槽に移送され、汚泥貯留槽に貯留された汚泥は定期的に収集運搬され、さらに脱水されたりメタン発酵させたり焼却されたりして最終的にはセメントの原料になったりします。

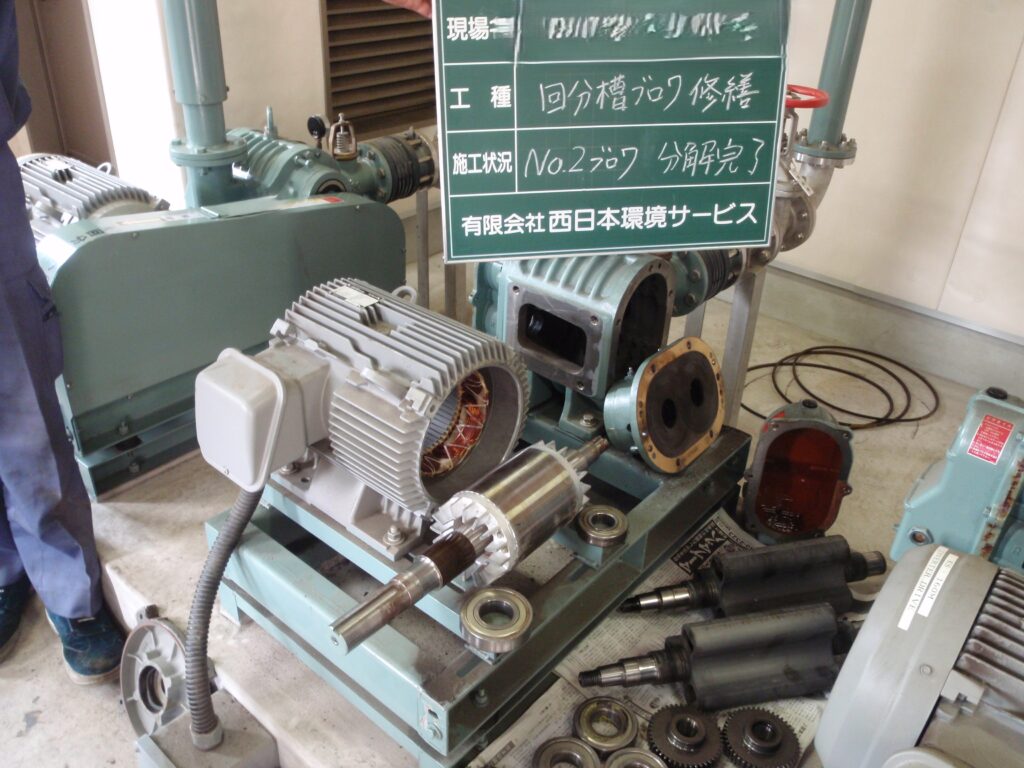

定期点検時には、汚水処理に必要な電気関係の管理をしてみたり・・・

不具合が出た部品の交換してみたり・・・

機械類のメンテナンスしてみたり・・・

たま~にこんなことしてみたり・・・

一番重要なのは、回分槽内にいる活性汚泥のご機嫌伺いですが、こやつの管理がなかなか一筋縄でいかなくて困るけど楽しい💖

めちゃくちゃ大雑把な説明ですが、この汚水処理場の場合は大体こんな感じの流れになります。宇部市の焼却場の隣にある下水浄化センターとかの縮小版です。

やってることは、大規模下水処理場でも一般家庭に設置されている小型合併浄化槽でも同じです。

【流入してくる汚水を、『汚』と『水』に分けて、水だけを放流する】

極論それだけです。

そういう仕事を、僕たちはやってます👍

ということで、

宇部市の浄化槽維持管理は(有)西日本環境サービスへ(⋈◍>◡<◍)。✧♡

お問い合わせ Contact

ご依頼やご相談、または弊社へのご質問がございましたら

お気軽にお問い合せください。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちらお電話でのお問い合わせ

0836-51-0140